金融知识

金融知识

中国的金融管理体制和金融市场体系介绍: 二、金融监管体系

二、金融监管体系

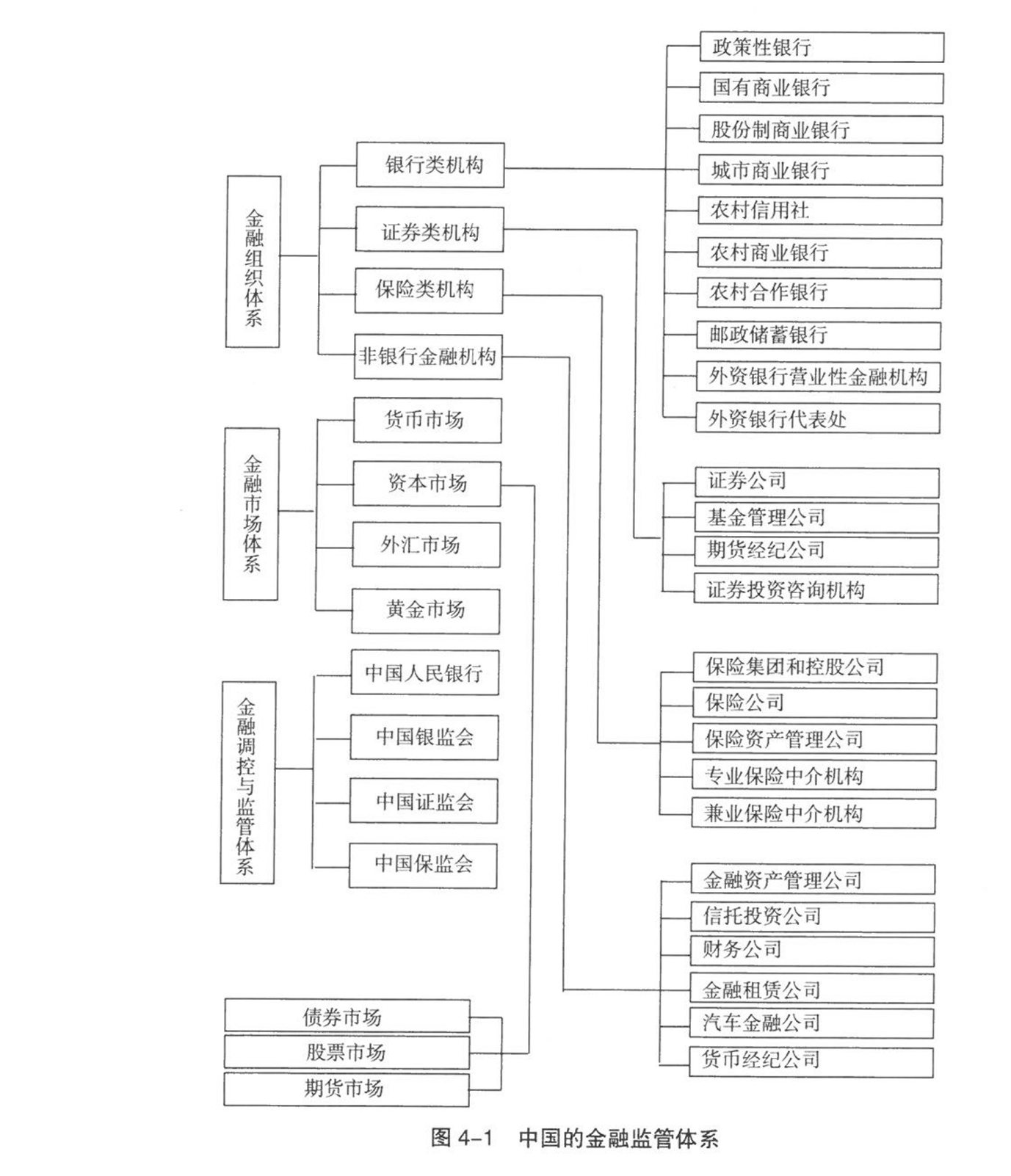

金融监管体系是金融监管当局及其相应的机构运用一系列法规制度和办法措施,对金融市场主体行为进行宏观监督和管理所形成的一整套管理系统。我国现行的“一行三会”金融监管体系,如图4-1所示。

(一)分业经营与金融监管

1.金融监管的组织模式

国际上现存金融业监管体系可分为:混业监管体系、分业监管体系、混合监管体系。我国目前实行分业监管模式。分业经营模式是指商业银行业务和投资银行业务分别由不同的机构经营,商业银行不得从事证券业务和保险业务。我国目前采用的就是分业经营的模式。

这种监管体系是要求建立不同的监管机构分别对金融市场的不同行业进行分业监管。具体来说,即在银行、证券、保险三大行业内分别设立一个专职的监管机构,负责各行业的审慎监管和业务监管。

分业监管的优点体现在:首先,由专业监管机构负责不同的监管领域,不仅能明确职责,使分工更细致,还有利于提高监管的效率。其次,分业监管具有一定的竞争优势。各种专业机构尽管监管对象不同,但彼此之间存在竞争压力,也有利于提高监管的效率。

分业监管的缺点体现在:第一,由于各行业的监管机构之间存在协调的困难,使得被监管对象能够利用多重机构之间存在的真空地带来逃避监管。第二,分业监管的监管成本较统一监管的成本高,因此,很难享受到规模经济带来的好处。第三,分业监管不能综合评估混业经营的金融机构尤其是金融集团的经营风险。

2.分业经营与监管体系

分业经营的情况下,各国结合自身特点可以采用不同的监管体系模式。而我国现行的金融市场监管的组织模式采用了分业监管模式。

根据《中国人民银行法》《商业银行法》《证券法》和《银行业监督管理法》等有关规定,我国现阶段实行的是“一行三会”的分业金融监管组织模式。我国现行金融监管组织机构除财政部、审计署等政府监管部门外,主要由国务院派驻各金融机构监事会、中国银监会、中国证监会和中国保监会负责专门监管,直属国务院领导。

3.我国目前金融监管的协调

在当前分业监管的前提下,建立健全银行、证券、保险业监管机构之间以及同中央银行、财政等宏观调控部门的协调机制,特别是对交叉业务和跨行业风险的监管是十分必要的,以防止金融风险的系统转移和出现监管真空。

2003年9月18日,中国银监会、中国证监会、中国保监会召开第一次金融监管联席会议,审定通过了三方《中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在金融监督方面分工合作的备忘录》,确立了三方监管合作的基本框架。2004年3月18日,中国银监会、中国证监会、中国保监会召开了第二次监管联席会议。为满足强化并表监管和功能性监管的需要,2008年1月,中国银监会与中国保监会签署了《关于加强银保深层次合作和跨业监 管合作谅解备忘录》。

2017年7月14日,中央举行第五次金融工作会议,明确提出服 务实体经济、防控金融风险初深化金融改革三大任务。为了确保不发生系统性金融风险,会议确定设立国务院金融稳定发展委员会,提高金融监管协调机制的权威性,增强“一行三会”监管协调,委员会办 公室设在人民银行。

(二)金融监管的主体和对象

1.金融市场监管的主体

金融监管的主体主要包括政府监管机构和自律性监管机构两类。

(1)政府监管机构。我国金融监管主体以中国人民银行、中国银 监会、中国证监会和中国保监会为代表,同时,包括人大、政协、财政、税务、审计及其他相关政府机构等。

(2)自律性监管机构。自律性监管机构,也称辅助监管主体。中国金融市场的自律性监管机构主要包括证券交易所和证券业协会。根据1997年12月10曰国务院证券委员会发布《证券交易所管理办法》,证券交易所的监管职能包括对证券交易的监管,对会员进行管理以及对上市公司进行管理。中国证券业协会正式成立于1991年8月28日,它是实行会员制的社会团体法人,凡是依法设立并经批准可以从事证券业务 的证券经营机构,承认协会章程,遵守协会各项规则,均可申请加入协会。中国《证券法》规定,证券公司必须加入证券业协会。证券业协会的职责是协助证券监管机构教育和组织会员执行证券法规,依法维护会员的合法权益以及监管、检查会员行为等。此外,中国银行业协会、中国保险业协会和上海、深圳两家证券交易所等也是监管主体的一部分。

辅助监管主体对法定监管主体的工作有很大帮助:一是可以借助同业自律补救现有法定监管的不力;二是可利用同业公会促进法定监管主体改进和完善监管工作;三是辅助主体对法定主体起着社会监督作用,制约和防范法定监管主体滥用权力的行为。

此外,社会公众、媒体或私人机构,也可作为监管主体发挥作用。

2.金融市场监管的对象

金融监管的对象是指从事金融业务的一切金融机构,以及参与市场交易的非金融机构和个人。

金融机构本身就是金融市场活动的主体,自然是监管对象,而对于非金融机构和个人,只有在金融市场上进行交易时才是监管的对象。在我国,金融监管的机构对象主要包括商业银行、信托投资公司、证券公司、信用合作社、保险公司、租赁公司、财务公司等。随着金融工具的不断创新,金融监管的对象逐步扩大到那些业务性质与银行类似的准金融机构,如集体投资机构、贷款协会、银行附属公司、银行持股公司所开展的准银行业务等,甚至包括对债券市场业务有关的出品人、经纪人的监管等。

3.金融监管内容

(1)市场准入监管。资本金、高级管理人员任职资格和业务范围是核心内容。如在银行监管方面:设立商业银行注册资本最低10亿元,城市商业银行1亿元。金融机构分立或合并、变更名称、变更注册资本、变更总行或分支行所在地、调整业务范围、变更持有资本总额或股份总额10%以上的股东、修改章程等事项都应报人民银行审查批准。

(2)业务运营监管。重点是对业务经营合规性、资本充足率、资产质量、流动性(大于25%)、盈利能力和内部控制。监管方式有非现场监控和现场稽核。

(3)市场退出监管。解散(股东成立清算组);撤销(组织清算组);破产(法院组织清算组)。

总体上,就我国目前而言,监管部门主要侧重于两方面的监管:一是金融机构的监管。包括市场准入、市场退出的监管。二是对经营业务范围的监管、经营行为的监管。对金融机构市场准入和市场退出监管是最基本的监管,也就是资格的审查与取消,对此,国家有详细的法律、法规并有具体的执法部门来实施监督职能,这虽然是最基础、最必要的监管,但并不是金融监管之重点,而金融机构的经营行为导致的风险性监管,也就是预坊性监管或事前监管,才是金融监管体现 其价值的核心所在。

0

0